2016年01月29日

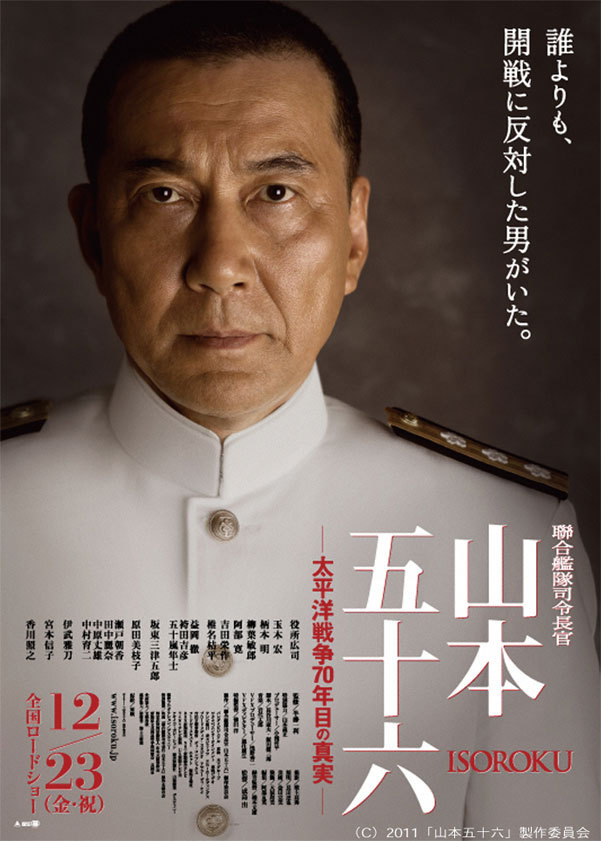

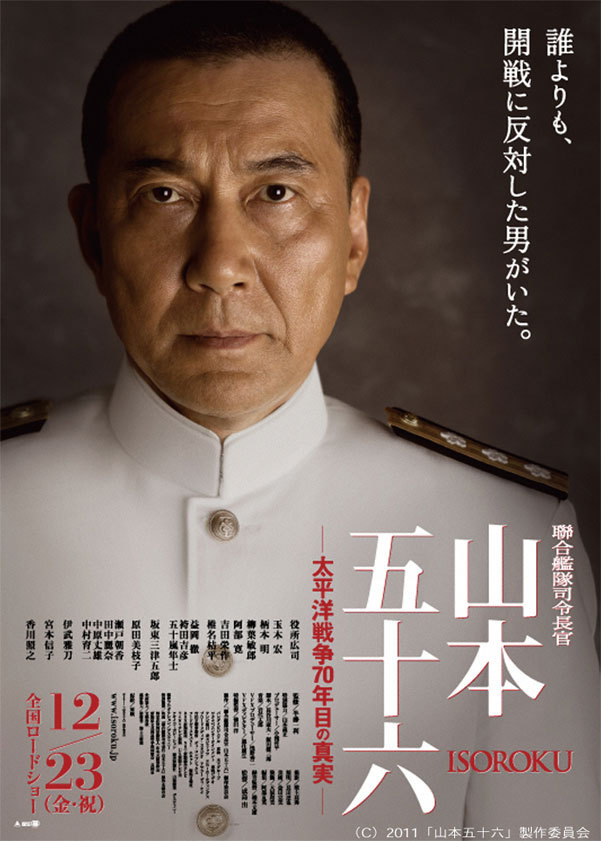

聯合艦隊司令長官 山本五十六-太平洋戦争70年目の真実-

2011年、日本。成島出監督の作品である。

太平洋戦争開戦からちょうど70年目の節目の年となった2011年に公開されたビッグタイトル。かつては三船敏郎を主役とし、同じく「連合艦隊司令長官 山本五十六」という映画が1968年に封切られている。

2011年現在で集められる日本映画界の名だたる俳優陣をキャスティングし、太平洋戦争の開戦から山本の戦死までを描いている。

前置きしておくと、この映画は2000年代に登場した戦争映画の中では際立って良い作品ですので、批判は愛ゆえの愛のムチと思ってください(笑)

そして私はこの記事を書きながらたぶん年を越します。超えた時点で文脈に関係なく新年をお祝いします。良いお年を。

では、山本とはそもそもどんな人物なのか?

これを語りだしたら映画のレビューにたどり着く前に寝てしまうので割愛します!

第一70年も前の人について適当は書けんよ…。

物語は日独伊の三国同盟に揺れる日本で、陸軍やメディアのイケイケドンドンに抵抗する海軍省から始まる。

陸軍は海軍省の前で執銃動作を繰り返しては挑発し、流血沙汰の一歩手前という状況である。

山本五十六、米内光正、井上成美の「海軍左派トリオ」は三国同盟締結に反対だが、マスコミ・陸軍・海軍若手からは締結賛成の声が絶えず上がる。

さてここで反対する3人なのであるが、まるでドイツの危険性を先読みしていたかのような描かれ方である。

少なくとも井上海軍次官が「我が闘争」の削除されたページを知っていたのは本当である。米内は親ソ派としての反対であり、山本も日本海軍ではアメリカ軍との戦争では勝てないという現実論であった。

この辺はあくまで結果論ではあることを思い返していただきたい。戦後に彼らが正しかったからといって、この描き方は一方的な気もする。

与党に反対するのが仕事の野党を褒めちぎっているような、体制に逆らう人々をアンチヒーローとして描きすぎているような…なんとなく塩梅がよろしくないシーンである。

「書いてなァァいッッッ!!!!」

ギバさん声でけえよ…

時は流れ世界の潮流は二転三転。ドイツはソ連と単独で不可侵条約を締結し、続いてポーランドへ侵攻。瞬く間にオランダ、ベルギーに侵攻し、1940年にはフランスをわずか1か月で占領。イギリス上空をハーケンクロイツで埋め尽くし、西ヨーロッパのすべてをその手中に収めた。

独ソ不可侵条約でお流れとなった三国同盟の締結案は、対イギリス・アメリカを目的とした軍事同盟としてにわかに再燃。もはやとどまるところを知らないドイツの連戦連勝に乗り遅れてはならないと、日本は三国同盟締結を決定する。

昭和恐慌を中国進出というごり押しで解決した当時の脳筋日本にもはや話し合いの4文字は無い。

山本は「ええんか? アメリカと戦争になっても勝てへんよ? 覚悟あるんか? ええんか? 本当にええんか?」

と念押しするが、正直なところ三国同盟の締結はラストチャンスである。あけましておめでとうございます!!!

「え~アメリカから石油もらってるし~でもソ連嫌いだし~やっぱ決められないも~ん」と優柔不断、玉虫色の態度でドイツをマジ切れ寸前まで惑わせていたのは何を隠そう日本である。

かくして、1940年9月に日本は三国同盟を締結。枢軸国の一員となり、フランスが降伏したことを受けて仏領インドシナに進駐する。

だがこれが決定打になり、アメリカは日本への石油輸出を全面的に停止。いよいよ日本は引き返せないポイントへとやってきたのである(ただルーズベルトも事ここに至れば戦争回避が不可能なのは端から承知していたと考えられている)。

山本は対米戦に勝ち目がないことは初めから分かっている。

分かっているがもはや戦争は始めるしかないのである。これ以上アジアに進出して、アメリカがモンロー主義を盾に黙っているはずがない(モンロー主義は要するにアメリカはよその戦争には介入しないってこと)。

てかレンドリース法とか作って普通にイギリスとかソ連に武器売ってるし!ハワイにはアジア絶対殺すマンこと太平洋艦隊が待ち構えてるし!やばいし!

とにかくアメリカに「もう分かったんで勝手にやってください…」と諦めさせることができればいいのである。それにはアメリカ相手に戦争を起こすしかない。劇中で新聞記者役の香川照之が言っているが、「日露の戦役では10倍の国力のロシアに勝った」という自信が日本にはあった。元寇以来、対外戦では負け知らずなのである。

山本は「あれはロシアが革命中だったから」と返すが記者は納得しない。

対米戦の異常なまでの自信は、この映画の中では一度も言われないが、「日本には大和魂がある」と割とマジで神頼みだった部分が大きいだろう。

香川照之演じる新聞記者。映画内で役所広司とまともに張り合える数少ない俳優だろう。

テンプレないやらしい新聞記者だが、それ以上の信念やプライドを感じさせる演技はさすがの一言に尽きる。ゲス役がはまるなあ

さて、山本は考える。アメリカはどうしたら「参った」と言ってくれるのか。

それには虎の子であるアメリカ太平洋艦隊を撃滅し、アメリカ国民の戦意を削ぐことが必要だった。

有名な話であるが、山本はいまの海軍なら開戦から1年か2年は戦えるが、それ以降は自信がないという旨を周囲に語っている。長期戦を構えられるほどの余裕はない。かつてバルチック艦隊の壊滅が帝政ロシアの戦意を大きく損なわせたように、彼らにとっての自信の根源、アジア最強の艦隊を撃滅するしかなかったのだ。

そして真珠湾の奇襲は運命の12月8日に決行するとの作戦概要が決まる。

目標は太平洋艦隊並びに麾下の空母機動艦隊。

山本は

・真珠湾攻撃隊は日米交渉が成功すれば発艦した後であっても引き返すこと

・最後通牒は真珠湾攻撃の1時間前に通達すること

・空母を最優先の攻撃目標とすること

・民間人居住区は攻撃しないこと

を厳命するのだが…

「作戦行動中に引き返すのは無理です」と抗議する参謀に向かって「命令に従えない者は辞表を出せ」とすごむ山本ですが、こいつはちょっと無理な話じゃないだろうか。

真珠湾の攻撃隊は第一次攻撃隊で航空機200機あまり。当時の日本の航空機無線は発達していたとはいいがたく、また無線封鎖中の連合艦隊から緊急電が入り、そこから引き返せるかは状況によりけりである。

また最後の日米交渉はワシントンの日本大使館で同時並行で行われており、こちらも同じく無線封鎖中の連合艦隊に電信が入るためには本国を経由する必要があると思われる。艦隊が単冠湾を出動した時点で、もはや片道切符と思うしかない。さらに言えば、事実上の特攻に等しい特殊潜航艇に乗船している隊員はどうするのか。

このあたりについて、山本を責めるというのも筋違いかもしれない。山本は講和を目的に作戦を実行しており、大事なのはその目的が達成されることだ。ただ現場はこの目的の見えづらい作戦命令に困惑したのではないかと思う。講和を主張していたのは山本や彼の周囲の人間であり、大方は陸軍と同じく対米開戦を支持していたためである。

→ただこの責任を永野修身(伊武雅刀)の「やはり戦はやってみなければわからぬ」の一言にかぶせるのは、演出といえど間違っていると思う。

(ちなみに永野は太平洋戦争に勝算がないことを分かっており、開戦後は講和に向かって独断専行する山本を抑えきれず海軍内では表立つこともなかったそうで、代わりに優秀な人材を育成するために現在の千葉工業大学を創設している。学問の自由も保証され、小紳士としてふさわしいようにと制服も詰襟ではなく背広を着せたという。私の浅薄な頭で調べただけのことだが、これが事実なら彼は山本に並ぶ愛国の志であった)。

この映画は全体的に山本を英雄として書きたがっているが、書きたすぎて書きたぎて仕方なく、永野のような立派な海軍軍人をも演出のためにはと無能に描いているきらいがある。私の感じた塩梅の悪さはここにあるのかもしれない。

例えば、先述の特殊潜航艇に関して「作戦に九死に一生はあっても十死零生はない」と却下するシーンがある。史実では山本は片道切符の特殊潜航艇作戦の精神に感動するものの回収困難という問題からこれを一度却下。しかし連合艦隊水雷参謀を通しての陳情が通りこの作戦は真珠湾攻撃に組み込まれている。この事実は描写されていない。あたかも山本が人道的に反対したかのようなイメージ戦略が見え透くシーンだ。

「陸軍悪玉、海軍善玉」論は戦後根強く支持されている。この映画も海軍善玉論に基づいているが、陸軍は陸軍で立派に戦った武人もいるし、海軍より腹の据わった軍人がいることも確かである。陸軍は辻政信をはじめとんでもないナルシスト参謀を数多く輩出し、亡国への道を加速させた責任はあるが、それでいて講和を考えていた海軍を現実的だの平和的だのとは安直に言ってはいけないのであって、見た人間を100%「山本が生きていれば日本はもっと早く終戦できたはず」と思わせてしまうような演出は思想臭くて嫌なものである。

実際には陸軍海軍ともに協調できなかったことは両者の責任である。その失敗につき合わされた200万の軍人と100万の国民がいることを考えてほしい。

玉木宏演じる新聞記者が最後に「その戦死者の多くは山本さんが戦死した後の死者です」なんてことを言ってのけるのだが、そんなことは山本が生きていようが死んでいようが変わらない。

山本が生きていたら多くの命が救えたとでも言いたいのであれば、そもそも山本が真珠湾攻撃をしなければ、山本がいなければという論調にも正当性が与えられて然るべきだろう。

清濁を併せ持つのが英雄である。

清すぎる人物は、ただの理想の姿なのである。

2011年現在で集められる日本映画界の名だたる俳優陣をキャスティングし、太平洋戦争の開戦から山本の戦死までを描いている。

前置きしておくと、この映画は2000年代に登場した戦争映画の中では際立って良い作品ですので、批判は愛ゆえの愛のムチと思ってください(笑)

そして私はこの記事を書きながらたぶん年を越します。超えた時点で文脈に関係なく新年をお祝いします。良いお年を。

では、山本とはそもそもどんな人物なのか?

これを語りだしたら映画のレビューにたどり着く前に寝てしまうので割愛します!

第一70年も前の人について適当は書けんよ…。

物語は日独伊の三国同盟に揺れる日本で、陸軍やメディアのイケイケドンドンに抵抗する海軍省から始まる。

陸軍は海軍省の前で執銃動作を繰り返しては挑発し、流血沙汰の一歩手前という状況である。

山本五十六、米内光正、井上成美の「海軍左派トリオ」は三国同盟締結に反対だが、マスコミ・陸軍・海軍若手からは締結賛成の声が絶えず上がる。

さてここで反対する3人なのであるが、まるでドイツの危険性を先読みしていたかのような描かれ方である。

少なくとも井上海軍次官が「我が闘争」の削除されたページを知っていたのは本当である。米内は親ソ派としての反対であり、山本も日本海軍ではアメリカ軍との戦争では勝てないという現実論であった。

この辺はあくまで結果論ではあることを思い返していただきたい。戦後に彼らが正しかったからといって、この描き方は一方的な気もする。

与党に反対するのが仕事の野党を褒めちぎっているような、体制に逆らう人々をアンチヒーローとして描きすぎているような…なんとなく塩梅がよろしくないシーンである。

「書いてなァァいッッッ!!!!」

ギバさん声でけえよ…

時は流れ世界の潮流は二転三転。ドイツはソ連と単独で不可侵条約を締結し、続いてポーランドへ侵攻。瞬く間にオランダ、ベルギーに侵攻し、1940年にはフランスをわずか1か月で占領。イギリス上空をハーケンクロイツで埋め尽くし、西ヨーロッパのすべてをその手中に収めた。

独ソ不可侵条約でお流れとなった三国同盟の締結案は、対イギリス・アメリカを目的とした軍事同盟としてにわかに再燃。もはやとどまるところを知らないドイツの連戦連勝に乗り遅れてはならないと、日本は三国同盟締結を決定する。

昭和恐慌を中国進出というごり押しで解決した当時の脳筋日本にもはや話し合いの4文字は無い。

山本は「ええんか? アメリカと戦争になっても勝てへんよ? 覚悟あるんか? ええんか? 本当にええんか?」

と念押しするが、正直なところ三国同盟の締結はラストチャンスである。あけましておめでとうございます!!!

「え~アメリカから石油もらってるし~でもソ連嫌いだし~やっぱ決められないも~ん」と優柔不断、玉虫色の態度でドイツをマジ切れ寸前まで惑わせていたのは何を隠そう日本である。

かくして、1940年9月に日本は三国同盟を締結。枢軸国の一員となり、フランスが降伏したことを受けて仏領インドシナに進駐する。

だがこれが決定打になり、アメリカは日本への石油輸出を全面的に停止。いよいよ日本は引き返せないポイントへとやってきたのである(ただルーズベルトも事ここに至れば戦争回避が不可能なのは端から承知していたと考えられている)。

山本は対米戦に勝ち目がないことは初めから分かっている。

分かっているがもはや戦争は始めるしかないのである。これ以上アジアに進出して、アメリカがモンロー主義を盾に黙っているはずがない(モンロー主義は要するにアメリカはよその戦争には介入しないってこと)。

てかレンドリース法とか作って普通にイギリスとかソ連に武器売ってるし!ハワイにはアジア絶対殺すマンこと太平洋艦隊が待ち構えてるし!やばいし!

とにかくアメリカに「もう分かったんで勝手にやってください…」と諦めさせることができればいいのである。それにはアメリカ相手に戦争を起こすしかない。劇中で新聞記者役の香川照之が言っているが、「日露の戦役では10倍の国力のロシアに勝った」という自信が日本にはあった。元寇以来、対外戦では負け知らずなのである。

山本は「あれはロシアが革命中だったから」と返すが記者は納得しない。

対米戦の異常なまでの自信は、この映画の中では一度も言われないが、「日本には大和魂がある」と割とマジで神頼みだった部分が大きいだろう。

香川照之演じる新聞記者。映画内で役所広司とまともに張り合える数少ない俳優だろう。

テンプレないやらしい新聞記者だが、それ以上の信念やプライドを感じさせる演技はさすがの一言に尽きる。ゲス役がはまるなあ

さて、山本は考える。アメリカはどうしたら「参った」と言ってくれるのか。

それには虎の子であるアメリカ太平洋艦隊を撃滅し、アメリカ国民の戦意を削ぐことが必要だった。

有名な話であるが、山本はいまの海軍なら開戦から1年か2年は戦えるが、それ以降は自信がないという旨を周囲に語っている。長期戦を構えられるほどの余裕はない。かつてバルチック艦隊の壊滅が帝政ロシアの戦意を大きく損なわせたように、彼らにとっての自信の根源、アジア最強の艦隊を撃滅するしかなかったのだ。

そして真珠湾の奇襲は運命の12月8日に決行するとの作戦概要が決まる。

目標は太平洋艦隊並びに麾下の空母機動艦隊。

山本は

・真珠湾攻撃隊は日米交渉が成功すれば発艦した後であっても引き返すこと

・最後通牒は真珠湾攻撃の1時間前に通達すること

・空母を最優先の攻撃目標とすること

・民間人居住区は攻撃しないこと

を厳命するのだが…

「作戦行動中に引き返すのは無理です」と抗議する参謀に向かって「命令に従えない者は辞表を出せ」とすごむ山本ですが、こいつはちょっと無理な話じゃないだろうか。

真珠湾の攻撃隊は第一次攻撃隊で航空機200機あまり。当時の日本の航空機無線は発達していたとはいいがたく、また無線封鎖中の連合艦隊から緊急電が入り、そこから引き返せるかは状況によりけりである。

また最後の日米交渉はワシントンの日本大使館で同時並行で行われており、こちらも同じく無線封鎖中の連合艦隊に電信が入るためには本国を経由する必要があると思われる。艦隊が単冠湾を出動した時点で、もはや片道切符と思うしかない。さらに言えば、事実上の特攻に等しい特殊潜航艇に乗船している隊員はどうするのか。

このあたりについて、山本を責めるというのも筋違いかもしれない。山本は講和を目的に作戦を実行しており、大事なのはその目的が達成されることだ。ただ現場はこの目的の見えづらい作戦命令に困惑したのではないかと思う。講和を主張していたのは山本や彼の周囲の人間であり、大方は陸軍と同じく対米開戦を支持していたためである。

→ただこの責任を永野修身(伊武雅刀)の「やはり戦はやってみなければわからぬ」の一言にかぶせるのは、演出といえど間違っていると思う。

(ちなみに永野は太平洋戦争に勝算がないことを分かっており、開戦後は講和に向かって独断専行する山本を抑えきれず海軍内では表立つこともなかったそうで、代わりに優秀な人材を育成するために現在の千葉工業大学を創設している。学問の自由も保証され、小紳士としてふさわしいようにと制服も詰襟ではなく背広を着せたという。私の浅薄な頭で調べただけのことだが、これが事実なら彼は山本に並ぶ愛国の志であった)。

この映画は全体的に山本を英雄として書きたがっているが、書きたすぎて書きたぎて仕方なく、永野のような立派な海軍軍人をも演出のためにはと無能に描いているきらいがある。私の感じた塩梅の悪さはここにあるのかもしれない。

例えば、先述の特殊潜航艇に関して「作戦に九死に一生はあっても十死零生はない」と却下するシーンがある。史実では山本は片道切符の特殊潜航艇作戦の精神に感動するものの回収困難という問題からこれを一度却下。しかし連合艦隊水雷参謀を通しての陳情が通りこの作戦は真珠湾攻撃に組み込まれている。この事実は描写されていない。あたかも山本が人道的に反対したかのようなイメージ戦略が見え透くシーンだ。

「陸軍悪玉、海軍善玉」論は戦後根強く支持されている。この映画も海軍善玉論に基づいているが、陸軍は陸軍で立派に戦った武人もいるし、海軍より腹の据わった軍人がいることも確かである。陸軍は辻政信をはじめとんでもないナルシスト参謀を数多く輩出し、亡国への道を加速させた責任はあるが、それでいて講和を考えていた海軍を現実的だの平和的だのとは安直に言ってはいけないのであって、見た人間を100%「山本が生きていれば日本はもっと早く終戦できたはず」と思わせてしまうような演出は思想臭くて嫌なものである。

実際には陸軍海軍ともに協調できなかったことは両者の責任である。その失敗につき合わされた200万の軍人と100万の国民がいることを考えてほしい。

玉木宏演じる新聞記者が最後に「その戦死者の多くは山本さんが戦死した後の死者です」なんてことを言ってのけるのだが、そんなことは山本が生きていようが死んでいようが変わらない。

山本が生きていたら多くの命が救えたとでも言いたいのであれば、そもそも山本が真珠湾攻撃をしなければ、山本がいなければという論調にも正当性が与えられて然るべきだろう。

清濁を併せ持つのが英雄である。

清すぎる人物は、ただの理想の姿なのである。

Posted by NEU at 21:32│Comments(0)

│戦争映画・大日本帝國